O RECADO DA MATA – Eduardo Viveiros de Castro prefacia “A Queda do Céu” de Davi Kopenawa e Bruce Albert

O RECADO DA MATA

O prefácio do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro para “A Queda do Céu – Palavras de um Xamã Yanomami”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert (Ed. Companhia das Letras, 2015)

OBS – Compartilhamos abaixo alguns trechos seletos do brilhante prefácio de Viveiros de Castro para a obra de Kopenawa e Albert; faça o download em PDF do prefácio completo AQUI; para compartilhar este post nas redes sociais e contribuir para a disseminação deste conteúdo, use os seguintes links: Facebook || Twitter || Tumblr

A Queda do Céu é um livro sobre o Brasil, sobre um Brasil — decerto, ele é ostensivamente ‘sobre’ a trajetória existencial de Davi Kopenawa, onde o pensador e ativista político yanomami, falando a um antropólogo francês, discorre sobre a cultura ancestral e a história recente de seu povo (situado em terras venezuelanas tanto quanto em brasileiras), explica a origem mítica e a dinâmica invisível do mundo, além de descrever as características monstruosas da civilização ocidental como um todo, e de prever um futuro funesto para o planeta — mas, de um modo muito especial, ele é um livro sobre nós, dirigido a nós, os brasileiros que não se consideram índios.

A Queda do Céu é um livro sobre o Brasil, sobre um Brasil — decerto, ele é ostensivamente ‘sobre’ a trajetória existencial de Davi Kopenawa, onde o pensador e ativista político yanomami, falando a um antropólogo francês, discorre sobre a cultura ancestral e a história recente de seu povo (situado em terras venezuelanas tanto quanto em brasileiras), explica a origem mítica e a dinâmica invisível do mundo, além de descrever as características monstruosas da civilização ocidental como um todo, e de prever um futuro funesto para o planeta — mas, de um modo muito especial, ele é um livro sobre nós, dirigido a nós, os brasileiros que não se consideram índios.

Pois com a A queda do céu mudam-se o nível e os termos do diálogo pobre, esporádico e fortemente desigual entre os povos indígenas e a maioria não-indígena de nosso país, aquela composta pelo que Davi chama de “Brancos” (napë).4 Nele aprendemos algo de essencial sobre o estatuto ontológico e ‘antropológico’ dessa maioria — são espectros canibais que esqueceram suas origens e sua cultura —, onde vive ela — em altas e cintilantes casas de pedra amontoadas sobre um chão nu e estéril, em uma terra fria e chuvosa sob um céu em chamas—, e com o que ela sonha, assombrada por um desejo sem limites — sonha com suas mercadorias venenosas e suas vãs palavras traçadas em peles de papel.

Essa maioria, como eu disse, somos, entre outros, nós, os brasileiros ‘legítimos’, que falam o português como língua materna, gostam de samba, novela e futebol, aspiram a ter um carro bem bacana, uma casa própria na cidade e, quem sabe, uma fazenda com suas tantas cabeças de gado e seus hectares de soja, cana ou eucalipto. A maioria dessa maioria acha, além disso, que vive “num país que vai pra frente”, como cantava o jingle dos tempos daquela ditadura que imaginamos pertencer a um passado obsoleto.

Do ponto de vista, então, dos povos autóctones cujas terras o Brasil ‘incorporou’, os brasileiros não-índios — tão vaidosos como nos sintamos de nossa singularidade cultural perante a Europa ou os EUA, isso quando não nos envaidecemos justo do contrário — são apenas “Brancos/inimigos” como os demais napë, sejam estes portugueses, norte-americanos, franceses. Somos representantes quaisquer desse povo bárbaro e exótico proveniente de além-mar, que espanta por sua absurda incapacidade de compreender a floresta, de perceber que “a máquina do mundo” é um ser vivo composto de incontáveis seres vivos, um superorganismo constantemente renovado pela atividade vigilante de seus guardiões invisíveis, os xapiri…

Impossível, de fato, não nos reconhecermos nessa caricatura fielmente disforme de nós ‘mesmos’ desenhada, para nosso escarmento, por esse ‘nós’ outro, esse outro que entretanto insiste em nos advertir que somos, ao fim e ao cabo (mas talvez apenas ao fim e ao cabo), todos os mesmos, uma vez que, quando a floresta acabar e as entranhas da terra tiverem sido completamente destroçadas pelas máquinas devoradoras de minério, as fundações do cosmos ruirão e o céu desabará terrível sobre todos os viventes. Isso já aconteceu antes, lembra o narrador. O que é o modo índio de dizer que acontecerá de novo.

Kopenawa na FLIP

***

A queda do céu é um acontecimento científico incontestável, que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo, e de muito grave significação, que ele representa. Chegou a hora, em suma; temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Kopenawa — os índios e todos os demais povos ‘menores’ do planeta, as minorias extra-nacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente.

A queda do céu é um acontecimento científico incontestável, que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo, e de muito grave significação, que ele representa. Chegou a hora, em suma; temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Kopenawa — os índios e todos os demais povos ‘menores’ do planeta, as minorias extra-nacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente.

Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo criadas às custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obrigação se impõe com força redobrada. Pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas, com a cabeça cada vez mais “cheia de esquecimento”, imersa em um tenebroso vazio existencial, só de raro em raro iluminado, ao longo de nossa pouco gloriosa história, por lampejos de lucidez política e poética.

Davi Kopenawa ajuda-nos a pôr no devido lugar as famosas “ideias fora do lugar”, porque o seu é um discurso sobre o lugar, e porque seu enunciador sabe qual é, onde é, o que é o seu lugar. Hora, então, de nos confrontarmos com as ideias desse lugar que tomamos a ferro e a fogo dos indígenas, e declaramos “nosso” sem o menor pudor; ideias que constituem, antes de mais nada, uma teoria global do lugar, gerada localmente pelos povos indígenas, no sentido concreto e etimológico desta última palavra.

Uma teoria sobre o que é estar em seu lugar, no mundo como casa, abrigo e ambiente, oikos, ou, para usarmos os conceitos yanomami, hutukara e urihi a: o mundo como floresta fecunda, transbordante de vida, a terra como um ser que “tem coração e respira”, não como um depósito de ‘recursos escassos’ ocultos nas profundezas de um subsolo tóxico — massas minerais que foram depositadas no inframundo pelo demiurgo para serem deixadas lá, pois são como as fundações, os sustentáculos do céu —; mas o mundo também como aquela outra terra, aquele ‘suprassolo’ celeste que sustenta as numerosas moradas transparentes dos espíritos, e não como esse ‘céu de ninguém’, esse sertão cósmico que os Brancos sonham — incuráveis que são — em conquistar e colonizar.

Por isso Davi Kopenawa diz que a ideia-coisa “ecologia”sempre fez parte de sua teoria-práxis do lugar:

Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, os xapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol! É tudo o que veio à existência na floresta, longe dos brancos; tudo o que ainda não tem cerca. As palavras da ecologia são nossas antigas palavras, as que Omama [o demiurgo yanomami] deu a nossos ancestrais. Os xapiri defendem a floresta desde que ela existe. Sempre estiveram do lado de nossos antepassados, que por isso nunca a devastaram. Ela continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são a gente da ecologia porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada vez mais quente. […] Somos habitantes da floresta. Nascemos no centro da ecologia e lá crescemos.

O mundo visto então — melhor, vivido — a partir daqui, do ‘centro da ecologia’, do coração indígena dessa vasta e ilimitada Terra cosmopolítica onde se distribuem nomadologicamente as inumeráveis gentes terranas, e não como uma esfera abstrata, um globo visto de fora, cercado e dividido em territórios administrados pelos Estados nacionais, épuras da alucinação euro-antropocêntrica conhecida pelos nomes de “soberania”, “domínio eminente”, “projeção geopolítica” e fantasmagorias do mesmo quilate. Talvez seja mesmo chegada a hora de concluir que vivemos o fim de uma história, aquela do Ocidente, a história de um mundo partilhado e imperialmente apropriado pelas potências europeias, suas antigas colônias americanas e seus êmulos asiáticos contemporâneos.

Caberia-nos portanto constatar, e tirar daí as devidas consequências, que “o nacional não existe mais; só há o local e o mundial.” Dir-se-á que tal declaração é conversa de europeu decadente, fantasia de ‘localista’ romântico, mantra de anarquista irresponsável, isso se não for, Deus nos proteja, um arroto do ‘libertarianismo’ à americana, aquele sinistro fascismo supremacista do indíviduo macho branco armado que grassa em nosso Grande Irmão do Norte.

O que cabe a nós brasileiros, dizemos com a cabeça erguida, é construir a Pátria Socialista do Porvir, o prometido país de classe média e feliz, sustentado por um Estado forte capaz de defendê-lo contra a cobiça internacional, ou, para sermos ‘proativos’, capaz de fazê-lo ingressar no clube seleto dos patrões deste mundo. Mas, se o nacional vai de fato — aguardemos — deixando de existir lá fora (só que nunca houve lá fora, pois o aqui dentro sempre foi, e continua sendo, uma das ‘dependências’ do lá fora), é provável que o conceito do nacional acabe mudando mundialmente de lugar, isto é, de sentido, e isso até mesmo ‘aqui dentro’.

No mínimo, talvez comecemos a nos dar conta de que se continuarmos a destruir obtusamente o local, este local do mundo que chamamos de ‘nosso’ — mas quem detém, para além do mero direito pronominal, o fato brutalmente proprietarial deste possessivo? —, não sobrarão nem fundos nem fundamentos para construirmos qualquer nacional que seja, anacrônico ou futurista. O Brasil é grande mas o mundo é pequeno.

A queda do céu é rico em lições, entre outras, sobre a incompetência eficaz, a irrelevância maligna, o ufanismo bufão da teoria e prática da governamentalidade ‘nacional’, esse nomos antinômico que estria e devasta simultaneamente um espaço que ele imagina instituir quando é, na verdade, literalmente suportado por ele. O Estado nacional? Muito bem, muito bom; mas muito antes dele, há os espíritos invisíveis da floresta, as fundações metálicas da terra, a fumaça diabólica das epidemias e a doença degenerativa do céu — e nada disso tem fronteira, porteira ou bandeira. Os xamãs e seus xapiri não carecem de passaporte nem de visto dado por gente; são eles que vêem, se forem bem vistos pela onividente gente invisível da floresta…

O Brasil? — O Brasil, na imagem tão bela e melancólica de Oswald de Andrade, já foi “uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus”. Hoje, ele está mais para uma corporação empresarial coberta a perder de vista por monoculturas transgênicas e agrotóxicas, crivada de morros invertidos em buracos desconformes de onde se arrancam centenas de milhões de toneladas de minério para exportação, coberta por uma espessa nuvem de petróleo que sufoca nossas cidades enquanto trombeteamos recordes na produção automotiva, entupida por milhares de quilômetros de rios barrados para gerar uma energia de duvidosíssima ‘limpeza’ e ainda mais questionável destinação, devastada por extensões de floresta e cerrado, grandes como países, derrubadas para dar pasto a duzentos e onze milhões de bois (hoje mais numerosos que nossa população de humanos). Enquanto isso, a gente… Bem, a gente continua dizendo adeus — às árvores. Adeus a elas e à república, pelo menos em seu sentido original de res publica, de coisa e causa do povo.

***

O depoimento-profecia de Kopenawa aparece, assim, em boa hora; porque a hora, claro está, é péssima. Neste momento, nesta república, neste governo, assistimos a uma concertada maquinação política que tem como alvo as áreas de preservação ambiental, as comunidades quilombolas, as reservas extrativistas e em especial os territórios indígenas. Seu objetivo é consumar a ‘liberação’ (a desproteção jurídica) do máximo possível de terras públicas ou, mais geralmente, de todos aqueles espaços sob regimes tradicionais ou populares de territorialização que se mantêm fora do circuito imediato do mercado capitalista e da lógica da propriedade privada, de modo a tornar ‘produtivas’ essas terras, isto é, lucrativas para seus pretendentes, os grandes empresários do agronegócio, da mineração e da especulação fundiária, vários deles aboletados nas poltronas do Congresso, muitos apenas pagando seus paus-mandados para ali ‘operarem’.

Na verdade, são os Três Poderes da nossa república federativa que vêm costurando uma ofensiva criminosa contra os direitos indígenas, conquistados a duras penas ao longo da década entre 1978, ano do ‘Projeto de emancipação’ da ditadura (o qual deu espetacularmente com os burros n’água), e 1988, ano da ‘Constituição cidadã’ que reconheceu os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras, consagrando e perenizando o instituto fundamental do indigenato. Esse acolhimento dos índios como uma categoria sociocultural diferenciada de pleno e permanente direito dentro da nação suscitou uma feroz determinação retaliativa por parte do sistema do latifúndio, que hoje ocupa vários ministérios, controla o Congresso e possui uma legião de serviçais no Judiciário. Chovem, de todas as instâncias e níveis dos poderes constituídos, tentativas de desfigurar a Constituição que os constituiu, por meio de projetos legislativos, portarias executivas e decisões tribunalícias que convergem no propósito de extinguir o espírito dos artigos da Lei Maior que garantem os direitos indígenas.

O presente governo, e refiro-me aqui ao Executivo, desde sua comandante até seus ordenanças ministeriais, vem-se mostrando o de pior desempenho, desde a nossa tímida redemocratização, no tocante ao respeito a esses direitos, agravando a já péssima administração anterior sob a mesma gerência: procedimentos de demarcação e homologação de terras indígenas praticamente nulos; políticas de saúde mais que omissas, desastrosas para as comunidades indígenas; uma indiferença quase indistinguível da cumplicidade diante do genocídio praticado continuadamente e às escâncaras sobre os Guarani-Kaiowá, ou periodicamente e ‘por descuido’ sobre os Yanomami e outros povos nativos, bem como diante do assassinato metódico de lideranças indígenas e ambientalistas pelo país afora — quesito no qual o Brasil é, como se sabe, campeão mundial.

Veja-se por fim, mas não por menos lamentável, a jóia da coroa da suprema mandatária da república, a saber, a construção a toque de caixa, por mega-empreiteiras de capital privado a serviço do poder público e/ou vice-versa, ao arrepio insolente da legislação e às custas de ‘financiamentos’ de dimensões obscenas, feitos com o chamado dinheiro do povo, de dezenas de hidrelétricas na bacia amazônica, que trarão gravíssimos danos à vida de centenas de povos indígenas e de milhares de comunidades tradicionais — para não falarmos nas dezenas de milhares de outras espécies de habitantes da floresta, que vivem nela, dela e com ela; que são, enfim, a floresta ela própria, o macrobioma ou megarrizoma autotrófico que cobre um terço da América do Sul, e cuja estrutura lógico-metafísica, se me permitem a expressão, se encontra claramente exposta por Kopenawa em A queda do céu. Mas de que vale tudo isso, perante as leis inexoráveis da Economia Mundial e o objetivo supremo do Progresso da Pátria?

A entropia crescente se transfigura dialeticamente em antropia triunfante. E ainda se diz que são os índios que crêem em coisas impossíveis. Em suma, o que a ditadura empresarial-militar não conseguiu arrasar, a coalizão comandada pelo Partido dos …Trabalhadores! vai destruindo, com eficiência estarrecedora. Seu instrumento material para tanto são as mesmas forças político-econômicas que apoiaram e financiaram o projeto de poder da ditadura. Tal ‘eficiência’ destrutiva, note-se bem, anda longe da “destruição criadora” marxista e schumpeteriana, valha o que esta ainda valer nos sombrios tempos que correm.

Não há absolutamente nada de criador, e menos ainda de criativo, no que a classe dominante e seu órgão executivo fazem na Amazônia. O que falta em inteligência e descortino sobra em ganância e violência. As invasões das terras dos Yanomami por garimpeiros — e suas consequências em termos de epidemias, estupros, assassinatos, envenenamento dos rios, esgotamento da caça, destruição das bases materiais e dos fundamentos morais da economia indígena — se sucedem com monótona frequência, seguindo a oscilação das cotações do ouro e outros minerais preciosos no mercado mundial. No dia mesmo em que escrevo este parágrafo (7 de maio de 2015), leio a notícia de que uma “organização criminosa de extração de ouro” em território yanomami, que movimentou cerca de um bilhão de reais nos últimos dois anos, foi desmantelada pela Polícia Federal (em um acesso inédito de eficiência que deve ter lá seus motivos). O esquema tinha a participação de servidores públicos locais — entre eles, funcionários da Funai —, intermediação de joalherias das grandes cidades da Amazônia, e financiamento por “empresários do ramo localizados, principalmente, em São Paulo”.

Davi Kopenawa vem sendo ameaçado repetidamente de morte, desde pelo menos 2014, por ter denunciado a situação. E como se lerá neste livro (ver especialmente o cap. XV), foi sua consternação atônita ao testemunhar a sucessão de catástrofes desencadeadas pela corrida do ouro na terra Yanomami, entre os anos 1975 e 1990 — desde a construção mal-inacabada da rodovia Perimetral Norte, na primeira metade da década de 1970, até a maciça invasão garimpeira, estimulada pelos militares, a partir da implantação do Projeto Calha Norte no Governo Sarney, em 1985 — foram essa raiva e essa perplexidade, transformados em convicção militante,23 que levaram Kopenawa a se engajar na dupla posição de xamã e de diplomata (trata-se, como veremos, de uma só e mesma posição). Ele inverteu assim a polaridade de sua função de intérprete a serviço dos Brancos, que desempenhou por algum tempo como funcionário da Funai, para se tornar o intérprete e o defensor permanente de seu povo contra os Brancos, como descreve perspicazmente Albert.

O sistema do garimpo é semelhante ao do narcotráfico, e, em última análise, à tática geopolítica do colonialismo em geral: o serviço sujo é feito por homens miseráveis, violentos e desesperados, mas quem financia e controla o dispositivo, ficando naturalmente com o lucro, está a salvo e confortável bem longe do front, protegido por imunidades as mais diversas. No caso do garimpo nos Yanomami, o dispositivo, como é de notório conhecimento nos meios especializados, envolve políticos importantes de Roraima, alguns deles defensores destacados, no Congresso, de reformas ‘liberalizantes’ da legislação minerária relativa às terras indígenas. Esses próceres não aparecem na notícia sobre o desmantelo da operação criminosa mais recente. Duvido que apareçam. Quem sabe, sequer existam. O povo inventa muito…

Mas não temos a exclusividade do ruim; nossa estupidez etnocida, ecocida, e em última análise suicida, não é sequer original. A concorrência internacional é fortíssima. O diagnóstico e o prognóstico contidos em A queda do céu não concernem apenas aos brasileiros. Neste momento, assistimos a uma mudança do equilíbrio termodinâmico global sem precedentes nos últimos 11 mil anos da história do planeta, e, associada a ela, a uma inquietação geopolítica inédita na história humana — se não em intensidade (ainda), certamente em extensão, na medida em que ela afeta literalmente ‘todo (o) mundo’. Neste momento, portanto, nada mais apropriado que venha dos cafundós do mundo, dessa Amazônia indígena que ainda vai resistindo, mesmo combalida, a sucessivos assaltos; que venha, então, dos Yanomami, uma mensagem, uma profecia, um recado da mata alertando para a traição que estamos cometendo contra nossos conterrâneos — nossos co-terranos, nossos co-viventes — assim como contra as próximas gerações humanas; contra nós mesmos, portanto.

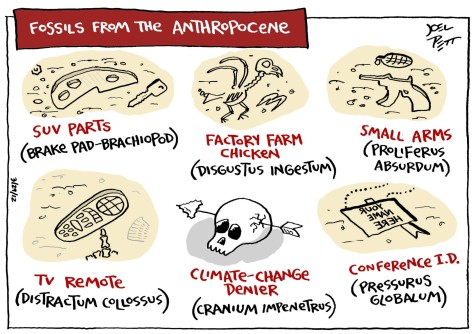

O que lemos em A queda do céu é a primeira tentativa sistemática de “antropologia simétrica”, ou “contra-antropologia”, do Antropoceno, a época geológica atual que, na opinião crescentemente consensual dos especialistas, sucedeu o Holoceno, e na qual os efeitos da atividade humana — entenda-se, a economia industrial baseada na energia fóssil e no consumo exponencialmente crescente de espaço, tempo e matérias primas — adquiriram a dimensão de uma força física dominante no planeta, ao par do vulcanismo e dos movimentos tectônicos.

Ao mesmo tempo uma explicação do mundo segundo uma outra cosmologia e uma caracterização dos Brancos segundo uma outra antropologia (uma contra-antropologia), A queda do céu entrelaça estes dois fios expositivos para chegar à conclusão de uma iminência da destruição do mundo, levada a cabo pela civilização que se julga a delícia do gênero humano — essa gente que, liberta de toda ‘superstição retrógrada’ e de todo ‘animismo primitivo’, só jura pela santíssima trindade do Estado, do Mercado e da Ciência, respectivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo da teologia modernista.26 Tal credo fanático, de resto, é costumeiramente empurrado goela baixo dos índios por um estranho instrumento, ao mesmo tempo arcaico e modernizador, o Teosi (Deus) dos missionários evangélicos norteamericanos que Davi conheceu tão bem, esses insuportáveis operadores de telemarketing do Capital.

(…) A Queda do Céu é um ‘objeto’ inédito, compósito e complexo, quase único em seu gênero. Pois ele é, ao mesmo tempo: uma biografia singular de um indivíduo excepcional, um sobrevivente indígena que viveu vários anos em contato com os Brancos até reincorporarse a seu povo e decidir tornar-se xamã; uma descrição detalhada dos fundamentos poéticometafisicos de uma visão do mundo da qual só agora começamos a reconhecer a sabedoria; uma defesa apaixonada do direito à existência de um povo nativo, que vai sendo engolido por uma máquina civilizacional incomensuravelmente mais poderosa; e, finalmente, uma contraantropologia arguta e sarcástica dos Brancos, o “povo da mercadoria”, e de sua relação doentia com a Terra — conformando um discurso que Albert (1993) caracterizou, lapidarmente, como uma “crítica xamânica da economia política da natureza”.

O livro se destaca de seus aparentes congêneres, antes de mais nada, pela densidade e solidez inauditas de seu contexto de elaboração, que pôs frente a frente, em um diálogo ‘entrebiográfico’ que é também a história de um projeto político convergente, um pensador indígena com uma longa e dolorosa experiência ‘pragmática’ (mas também intelectual) do mundo dos Brancos, observador sagaz de nossas obsessões e carências, e um antropólogo com uma longa experiência ‘intelectual’ (mas também prática, e não isenta de dificuldades) do mundo dos Yanomami, autor que chegou a esta obra a quatro mãos já de posse de um saber etnográfico que conta entre as mais importantes contribuições ao estudo dos povos amazônicos, e cuja biografia é quase tão ‘anômala’, em sua recusa a se deixar capturar pela carreira acadêmica, quanto a do xamã-narrador.

* * * *

Não caberia, em todos os sentidos, resumir aqui a narrativa de Davi Kopenawa, cujo interesse extravasa de muito as questões e querelas ‘antropológicas’ acima expostas. Pois o que realmente importa é como este livro pode dar a pensar aos não antropólogos; o que conta é o que Davi Kopenawa tem a dizer, a quem souber ouvir, sobre os Brancos, sobre o mundo e sobre o futuro. Que seu seu repertório conceitual e seu universo de referências sejam muito estranhos ao nosso só torna mais urgente e inquietante sua ‘profecia xamânica’, cada vez menos ‘apenas’ imaginária e cada vez mais parecida com a realidade. Como observou Bruno Latour, falando da crise da ontologia dos Modernos e da catástrofe ambiental planetária a ela associada, assistimos hoje a um “[r]etorno progressivo às cosmologias antigas e às suas inquietudes, as quais percebemos, subitamente, não serem assim tão infundadas” (Latour 2012: 452).

Há, entretanto, duas pequenas passagens de A queda do céu que me tocam especialmente, por resumirem de modo epigramático o que eu chamaria a diferença indígena. A primeira é uma citação, em epígrafe ao capítulo XVII, “Falar aos Brancos”, de um diálogo havido no dia 19 de abril de 1989 (o “Dia do Índio”) entre o General Bayma Denis, ministrochefe da Casa Militar durante o governo Sarney — sempre ele — e Davi Kopenawa. Quase conseguimos ouvir o tom arrogante e complacente com que o dignitário militar, provavelmente obrigado a jogar conversa fora com um índio qualquer durante aquela tediosa efeméride, pergunta a Davi: “O povo de vocês gostaria de receber informações sobre como cultivar a terra?” Ao que o impávido xamã replica: “Não. O que desejo obter é a demarcação de nosso território.”

Pano rápido… O que me fascina neste diálogo, além, naturalmente, da soberba indiferença à farda demonstrada por Kopenawa, é a presunção do general, que imagina poder ensinar aos senhores da terra como cultivá-la — convicto de que, povo da natureza, os índios não entendiam nada de cultura, Bayma Denis devia pensar que os Yanomami eram ‘nômades’ ou algo assim—; que acredita, ademais, que os pobres índios estavam sequiosos de beber dessa ciência agronômica possuída pelos Brancos, a ciência que nos abençoa com pesticidas cancerígenos, fertilizantes químicos e transgênicos monopolistas, enquanto os Yanomami se empanturram com o produto de sua roças impecavelmente ‘agrobiológicas’.

Mais fascinante ainda, porém, é a total inversão de conceitos proposta por Davi em sua réplica, verdadeiro contragolpe de mestre espadachim. O general fala em “terra”, quando deveria estar falando é em “território”. Fala em ensinar a cultivar a terra, quando o que lhe compete, como militar a soldo de um Estado nacional, topográfico e agro-nomocrático, é demarcar o território. Bayma Denis não sabe do que sabem os Yanomami; e, aliás, o que sabe ele de terra? Mas Kopenawa sabe bem o que sabem os Brancos; sabe que a única linguagem que eles entendem não é a da terra, mas a do território, do espaço estriado, do limite, da divisa, da fronteira, do marco e do registro. Sabe que é preciso garantir o território para poder cultivar a terra. Faz tempo que ele aprendeu a regra do jogo dos Brancos, e nunca mais esqueceu. Veja-se esta sua entrevista ao Portal Amazônia, concedida exatamente 26 anos após o colóquio com o General:

Quem ensinou a demarcar foi o homem branco. A demarcação, divisão de terra, traçar fronteira é costume de branco, não do índio. Brasileiro ensinou a demarcar terra indígena, então a gente passamos a lutar por isso. Nosso Brasil é tão grande e a nossa terra é pequena. Nós, povos indígenas, somos moradores daqui antes dos portugueses chegarem. Lutei pela terra Yanomami para que o meu povo viva onde eles nasceram e cresceram, mas o registro de demarcação da terra Yanomami não está comigo, está nas mãos do Governo. Mesmo diante das dificuldades, o tamanho da nossa terra é suficiente para nós, desde que seja mesmo somente para nós e não precisamos dividir com os garimpeiros e ruralistas.

A segunda passagem, e aqui transcrevo (não conseguiria fazer melhor…) três parágrafos do comentário que Deborah Danowski e eu tecemos sobre ela em Há mundo por vir?, equivale a um tratado inteiro de contra-antropologia dos Brancos:

Os brancos nos tratam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. […] Ficam sempre bebendo cachaça e cerveja, que lhes esquentam e esfumaçam o peito. É por isso que suas palavras ficam tão ruins e emaranhadas. Nós não as mais queremos ouvir. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e dos xapiri que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos.

O vão desejo de ignorar a morte está ligado, segundo Kopenawa, à fixação dos Brancos na relação de propriedade e na forma-mercadoria. Eles são “apaixonados” pelas mercadorias, às quais seu pensamento permanece completamente “aprisionado”. Recordemos que os Yanomami não só valorizam ao extremo a liberalidade e a troca não-mercantil de bens, como destroem todas as posses dos mortos. E então, a volta do parafuso: “Os Brancos dormem muito, mas só sonham consigo mesmos.” Este é, talvez, o juízo mais cruel e preciso até hoje enunciado sobre a característica antropológica central do “povo da mercadoria”. A desvalorização epistêmica do sonho por parte dos Brancos vai de par com sua autofascinação solipsista — sua incapacidade de discernir a humanidade secreta dos existentes não-humanos — e sua avareza ‘fetichista’ tão ridícula quanto incurável, sua crisofilia. Os Brancos, em suma, sonham com o que não tem sentido. Em vez de sonhar com o outro, sonhamos com o ouro.

É interessante notar, por um lado, que há algo de profundamente pertinente do ponto de vista psicanalítico no diagnóstico de Kopenawa sobre a vida onírica ocidental — sua Traumdeutung é de fazer inveja a qualquer pensador freudo-marxista —, e, de outro lado, que seu diagnóstico nos paga com nossa própria moeda falsa: a acusação de uma projeção narcisista do Ego sobre o mundo é algo a que os Modernos sempre recorreram para definir a característica antropológica dos povos “animistas” — Freud foi, como se sabe, um dos mais ilustres defensores desta tese. No entender desses que chamamos animistas, ao contrário, somos nós, os Modernos, que, ao adentrarmos o espaço da exterioridade e da verdade — o sonho —, só conseguimos ver reflexos e simulacros obsedantes de nós mesmos, em lugar de nos abrirmos à inquietante estranheza do comércio com a infinidade de agências, ao mesmo tempo inteligíveis e radicalmente outras, que se encontram disseminadas pelo cosmos. Os Yanomami, ou a política do sonho contra o Estado: não o nosso “sonho” de uma sociedade contra o Estado, mas o sonho tal como ele é sonhado em uma sociedade contra o Estado.

Eduardo Viveiros de Castro (Twitter)

DOWNLOAD DO PREFÁCIO COMPLETO EM PDF

OBS – Para compartilhar este post nas redes sociais e contribuir para a disseminação deste conteúdo, use os seguintes links: Facebook || Twitter || Tumblr

COMPRAR O LIVRO @ A CASA DE VIDRO

* * * * *

SIGA VIAGEM:

[youtube id=https://youtu.be/c3v_DuRI1tE]

[youtube id=https://youtu.be/c3v_DuRI1tE]

* * * *

[youtube id=https://youtu.be/nkwWnDmepDc]

+ VIVEIROS DE CASTRO @ A CASA DE VIDRO

COMPRAR O LIVRO @ A CASA DE VIDRO

Publicado em: 16/03/16

De autoria: casadevidro247

comentários